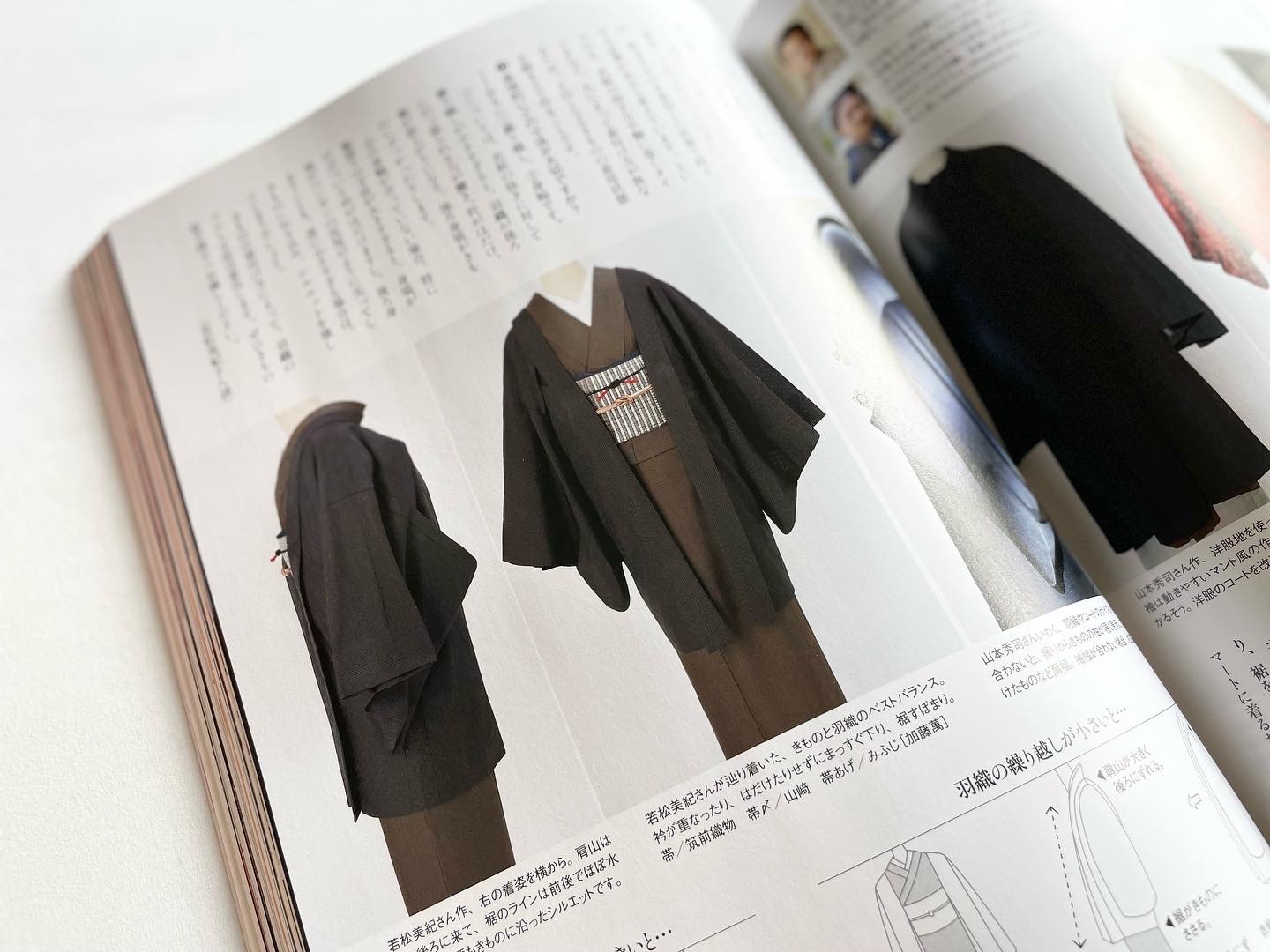

羽織 をスッキリ着るために、裾すぼまりのシルエットが求められる。

どのような工夫をすれば、裾すぼまりのシルエットが叶うのか。

今回は、羽織のマチに注目してお伝えしようと思う。

襠(マチ)とは

羽織には、マチが付いている。

前身頃と後身頃の間に「襠(マチ)」という名前の布が縫われている。

このマチの大きさは女物と男物で寸法が異なる。

なぜマチがすごいのか

その理由は、角度が付いている点にある。

マチと後身頃、マチと前身頃を縫い合わせるのだが、マチ側にも前後の身頃側にも角度が付いている状態で縫い合わせる。これにより、羽織の裾まわりが広がることなく、身体にスッと沿ってくれる。つまり、裾すぼまりを叶えている。

羽織の裾すぼまりが難しい理由

羽織は裾が広がりやすい。その理由の一つは、着物の様に前身頃を合わせないからだ。

羽織は肩にかけたそのままの状態が完成形となり、着方でどうこう出来ないのが羽織だ。

だからこそ、羽織の寸法や仕立てを工夫することで裾すぼまりのシルエットを叶えたい。

裾すぼまりを叶える工夫

羽織の裾すぼまりを叶えるためには、マチと前後の身頃を縫い合わせるときの、角度を急にすること。

例えば、後身頃の角度を急にするだけで、後ろの裾まわりが身体に近づいて来てくれる。これで裾すぼまりが叶う。つまり、裾すぼまりの要は、身巾の寸法にある。羽織の裾でいくつの寸法にするのか、でシルエットが決まるのだ。

まとめ

和裁を始めたばかりのころ、初めて縫う羽織のマチに疑問を感じていた。

なぜわざわざ別布を挟まなければならないのか。後身頃と前身頃を直接縫い合わせても同じ寸法になるのに、なぜ一手間加えるのか。しかし、この別布(マチ)がとても重要で、裾すぼまりのシルエットを叶えるための物なのだと、今回改て先人の偉大さを感じている。

関連記事

-

和裁・着物コラム

和裁・着物コラム

羽織 に仕立て替えができる着物とできない着物。

着物の歴史のなかで“仕立て替え”と言うものは当たり前のことであり、仕立て屋も仕立て替えが出来るよう育てられています。しかし、着物から 羽織 やコートに仕立て替えができる着物は限定されているのです。ここでは、仕立て替えがで […] -

寸法について

寸法について

羽織 は衣紋を抜いて着るものなのか?!羽織の着方とシルエット

羽織 は、着物のように衣紋を抜いて着るものなのか?!衣紋を抜かないという選択肢はあるのか?!今回は、羽織の着方とシルエットについて考えてみました。 羽織 の衣紋を抜くとは 羽織の衣紋を抜くとは、着物と同じように、羽織の衿 […] -

寸法について

寸法について

羽織 の要は肩山。肩山さえ理想の位置におくことができれば、羽織のシルエットは美しくなる。

美しい 羽織 のシルエットとして、私は3つの条件を設けています。 この3つの条件を満たすために必要なことは、適切な位置に羽織の “肩山” を持ってくることです。今回は、羽織の肩山に注目し、羽織の着姿について考えてみたいと […] -

寸法について

寸法について

2022年 テーマ「羽織」一覧

2022年は「羽織」をテーマに8枚の羽織を仕立てました。おしゃれとしての羽織を全く知らなかった私が、各季節にどんな生地の羽織を選べば良いのか、生地選びから悩み、寸法は何が良いのか悩んだ一年でした。最後は “羽織はとても楽 […] -

寸法について

寸法について

雑誌 美しいキモノ 「美しい着姿の作り方」について取材していただきました。

2022年8月20日発売 美しいキモノ 秋号「美しい着姿の作り方」にて羽織の仕立て方や寸法についてお話しさせていただいております。秋号では、羽織とコートのコーディネートが数多く掲載されています。どちらかというと羽織は大き […] -

寸法について

寸法について

羽織の寸法は、着物の寸法よりもシビアだ。身体の厚みの違いが、 乳の位置 を上げている。

乳(ち)は、羽織紐を通すためのループ。理想の位置は、羽織紐の結び目が帯の上線と帯締めの間に来ていること。これを目指して、 乳の位置 をお客様ごとに微妙に変えている。今回は、身体の厚みと乳の位置について考えてみた。 乳(ち […]

次回、2024年9月29日 東京にて着物の寸法講座を開催します。