今年のテーマは「 長襦袢 」今回は、ムガシルクの着物に合わせて基本の形で長襦袢を仕立てました。

長襦袢を仕立てる時に重要なことは、“どの着物に合わせて長襦袢を作るのか”を決めることです。

長襦袢の寸法は、合わせる着物と長襦袢の仕立て方により変化します。

今回は、基本の算出方法で寸法を決め、基本の形で仕立てました。

仕立て寸法

- 身丈 3尺5寸

- 裄 1尺7寸8分

- 袖巾 9寸3分

- 肩巾 8寸5分

- 袖丈 1尺3寸8分

- 袖付け 5寸7分

- 見八ツ口 4寸

- 前巾 7寸5分

- 後巾 8寸

- 竪衿巾 2寸

- 褄下丈 2尺

- 竪衿下がり (肩)5寸5分

- 肩明き 2寸2分

- 衿の付込み 5分

- 繰越 3分

解説

今回仕立てたこの形が現代の標準で基本となる形ではないだろうか。

「長襦袢の前巾=着物の前巾+1寸」と言うのも基本の考え方だ。

まずは、基本の寸法で、基本の形で仕立てた。

形のポイント

- 2寸の竪衿がついている

- 袖に丸みが無い

- バチ衿

2寸の竪衿 とは

着物で言う“衽(おくみ)”の部分は、長襦袢になると“竪衿(たてえり)”と名称が変わる。この竪衿の巾を2寸で作ると言うのが基本の形になっている。理由は、“鉄砲付け”という縫い方が出来るから。この縫い方をするととても早く長襦袢が仕立て上がる。

袖に丸みが無い とは

着物だと袖に必ず丸みがついているが、長襦袢の場合は丸みが付いていたり付いていなかったりする。

“5分以下は丸みを付けなくても良い”というルールがあり、着物のお袖が5分丸の場合は、今回仕立てた長襦袢の様に袖に丸みを付けずに仕上げても良いとされている。

バチ衿 について

着物は広衿とバチ衿が用途により仕様が違うが、長襦袢はほとんどの場合バチ衿で作ることが多い。しかし、地域によりその基本の形は様々である。

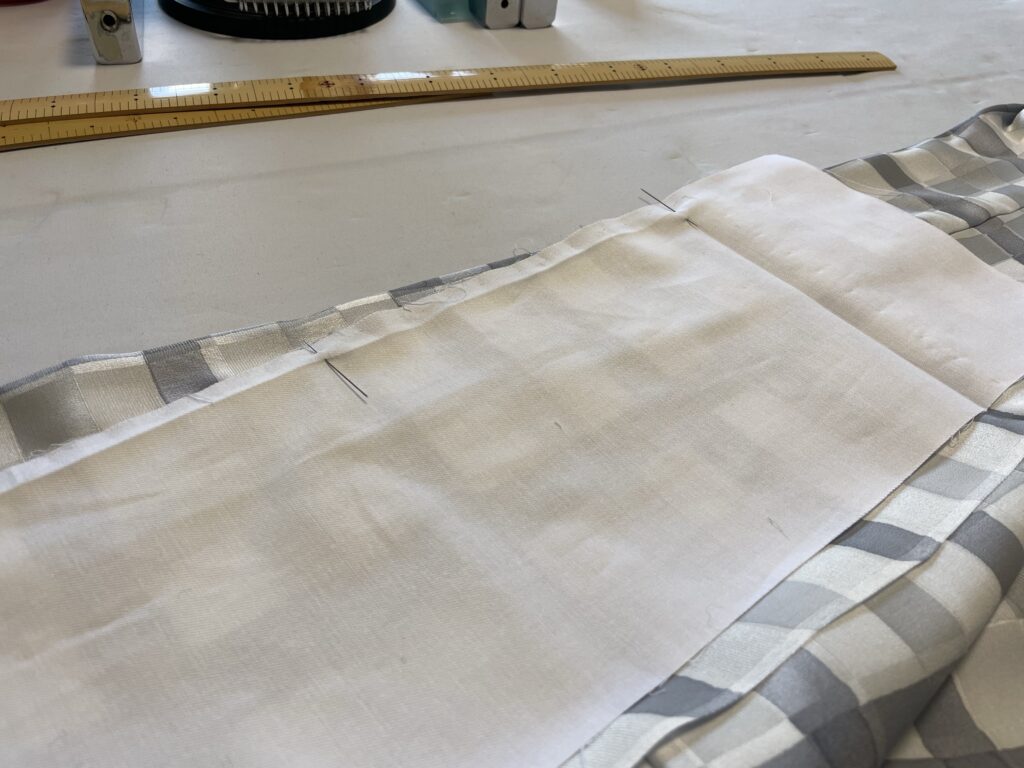

仕立て工程

関連記事

-

長襦袢の寸法

長襦袢の寸法

衣紋が抜けない原因は繰越寸法にある。繰越1寸5分の 長襦袢 を仕立てました。

衣紋が抜けない原因の一つは繰越寸法にあると思っています。そこで今回私にとってとても大きな繰越寸法で 長襦袢 を仕立てました。 仕立て寸法 形のポイント 繰越 について 現代の標準とされている7分・8分の約2倍の寸法で仕立 […] -

長襦袢の寸法

長襦袢の寸法

長襦袢の袖 と着物の袖が沿わない原因は仕立てにあるのか?!

着物の着崩れや着心地の違和感について考える時、仕立てに問題があるのか、着方に問題があるのか、体型の問題なのか、どこに原因があるのかを考えることがあるかもしれません。今回は、 長襦袢の袖 と着物の袖が沿わない原因は仕立てに […] -

長襦袢の寸法

長襦袢の寸法

長襦袢 の胸周りに入るシワと空気について考える。

長襦袢 を着用すると必ず胸周りにシワがより空気が入るように思います。シワや空気はそのままで問題ないものなのか。空気が入った状態で着用していると、布が動き、着崩れにつながるのではないか。今回は、長襦袢の胸周りにどんなシワが […] -

長襦袢の寸法

長襦袢の寸法

長襦袢 の身丈の理想とは?!長襦袢6枚の身丈を比較しました。

長襦袢 の身丈の目安は「身長−30cm程度」身丈が長すぎると着物の裾から長襦袢が見えてしまい、短すぎると足袋の上に足が見えてしまう。今回は、「身長−34cm〜30cm」までの長襦袢の身丈を比較したいと思います。 長襦袢 […] -

長襦袢の寸法

長襦袢の寸法

“寿光織”の名前に惹かれて購入。紬地の 単 長襦袢 を仕立てました。

生地の良さで有名な“寿光織” 寿光織の長襦袢地を見つけた瞬間、これは着てみたいと思い、ずいぶん前にネットで購入。手元に届くと紬っぽい生地の長襦袢で、その立ち位置がわからず、今回ようやく仕立てました。 仕立て寸法 形のポイ […] -

長襦袢の寸法

長襦袢の寸法

長襦袢 にも格がある!色無地着物用に 単長襦袢 を仕立てました。

長襦袢 にも“普段着用の長襦袢”と“礼装用の長襦袢”があり、今回は色無地用に単長襦袢を仕立てました。色無地は一つ紋の色無地を想定していて、使用範囲は、色無地・附下げ・軽めの訪問着で着用したいと思っています。白い長襦袢以外 […]

着物を綺麗にきるためには、土台が大事!

長襦袢の寸法は、着物の寸法を基に割り出します。『着物から割り出す』だけで本当に良いのか?!

講座では『どんな形の長襦袢を作るのか』を決めるとことから一緒に考えていきます。

次回2024年9月29日、30日 東京にて講座を開催します。(3月25日一般募集開始)

講座では『どんな形の長襦袢を作るのか』を決めるとことから一緒に考えていきます。

次回2024年9月29日、30日 東京にて講座を開催します。(3月25日一般募集開始)