現代の着物の 標準寸法 はいつからこの寸法になったんだろうか?

昭和45年の和裁本を読んでみると、身丈も袖付けも今より少しだけ小さい。

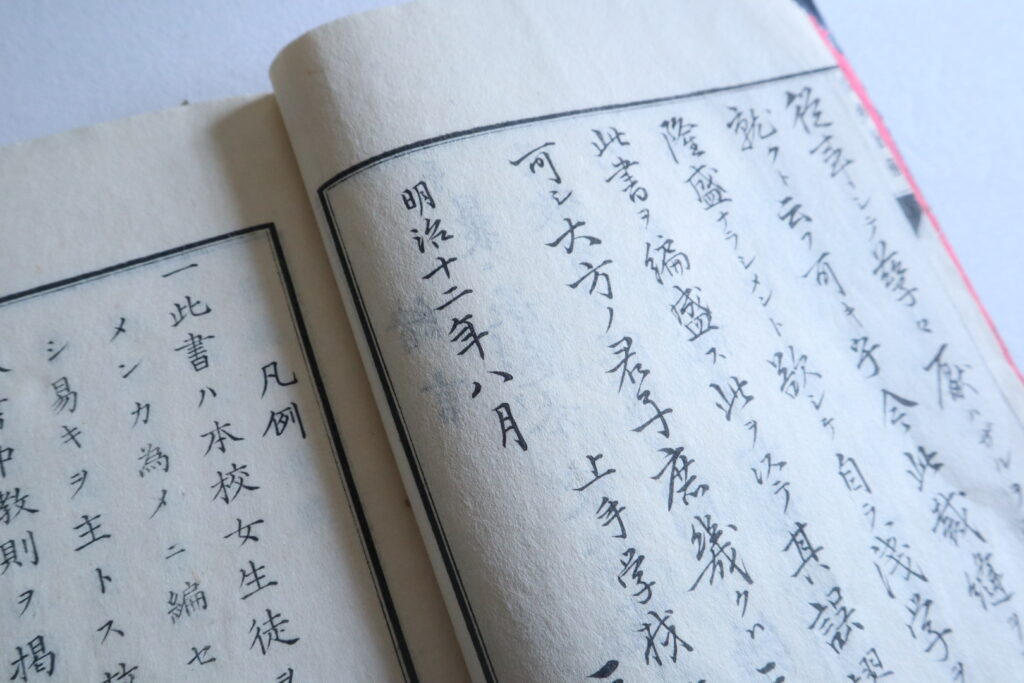

明治13年の和裁本を読んでみると身丈は短いけど、袖付けと袖丈は長い。

標準寸法 とは何なのか、考えてみました。

標準寸法 とは

標準寸法とは、その時代の着物を誂えている人の傾向 と私は定義している。

時代とともに日本人の平均身長や体型が変化し、それに対応するために着物の寸法が変化。

その変化が定着すれば「標準寸法」となる。

標準寸法 は大切である

現在の 標準寸法 は、着物を仕立てる時の指標になる。

よくわからない寸法があれば とりあえず 標準寸法 で作ってみる。

着心地が悪ければ寸法を変える、という一つの基準となる。

過去の 標準寸法 は、未来の標準寸法を見つけるための指標になる。

どんな寸法でどんな着方をしていたのかを学ぶことで、固定概念が崩れ、寸法は変えても良いという柔軟な頭を持つことが出来る。

寸法の変化は着姿の変化となり、着姿の変化は生き方の変化となる。

未来に私はどんな着姿でどんな生き方をしたいのか見つけるためにも大切な統計である。

その時代の着方が分かる

現代の標準寸法は、日常着でもなく、お出かけに特化した寸法でもない。

なるべく少ない長襦袢で多くの着物を着られるようになど、合理的に考えられている。

例えば、明治13年の本を見ると、袖付けが現代よりも1寸(4㎝)長い。

袖付けが長いということは、帯位置が低いということ。

帯位置が低いということは、上半身がゆったりとしていると想像できる。

標準寸法 は残すべきである。

標準寸法 は、今現在目の前にいるお客様へのアドバイスにとても役立つが、それだけのためではなく

未来のためにも必ず残しておくべきである。

あらゆる物のデータは蓄積され、その時代の統計が残されている。

着物の寸法も例外なく蓄積するべきであり、統計を残すべきだと思っている。

着物の寸法を蓄積し、研究するのは仕立て屋の仕事の一つでもあると思う。

関連記事

-

寸法について

寸法について

長襦袢寸法【基本】 竪衿 とは

長襦袢には、着物で言う衽になる部分の布を「 竪衿 (たてえり・たちえり) 」と呼んでいます。ここでは、竪衿とは何か、竪衿の基本寸法とは何か、なぜ衽と呼ばないのかなど、解説していきたいと思います。 竪衿 とは 着物で言う「 […] -

寸法について

寸法について

基本の形はコレ!グレー格子の 長襦袢 を仕立てました。

今年のテーマは「 長襦袢 」今回は、ムガシルクの着物に合わせて基本の形で長襦袢を仕立てました。長襦袢を仕立てる時に重要なことは、“どの着物に合わせて長襦袢を作るのか”を決めることです。長襦袢の寸法は、合わせる着物と長襦袢 […] -

寸法について

寸法について

羽織の寸法 を決めるために必要なこと。

羽織の寸法 を決めるためには、着物の寸法が必要ですがその中でも特に大切だと思うことをまとめました。 ①着物の寸法が決まっていること。 一番重要なことは、着物の寸法が決まっていること。これが決まっていないと羽織の寸法が決ま […]

次回、2024年9月29日 東京にて着物の寸法講座を開催します。