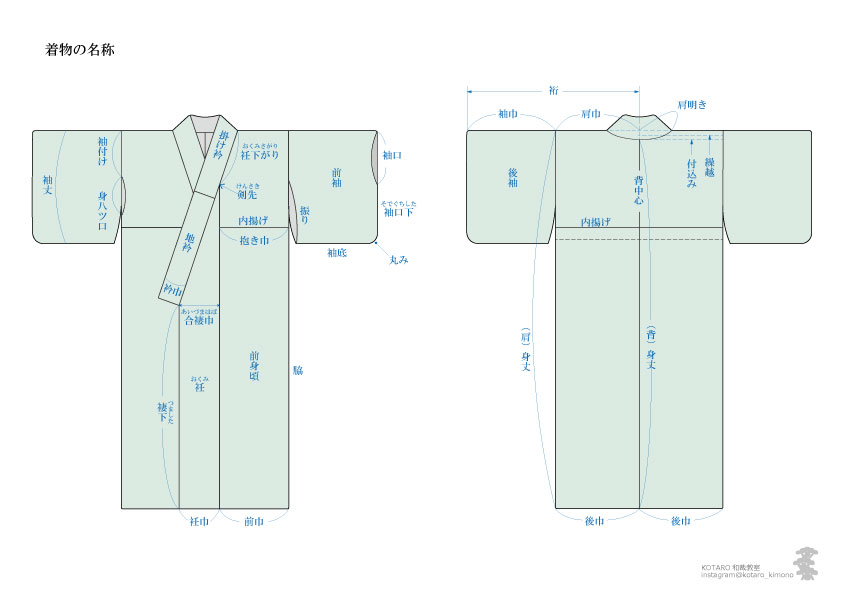

着物寸法 をいくつ知っていますか?

実は着物を仕立てるとき、約20個の寸法が必要です。

ここでは現代の標準寸法とともに 着物寸法 を紹介します。

仕立てに必要な 着物寸法

20個の寸法を下に書き出しました。

- 身丈(みたけ)

- 裄(ゆき)

- 袖巾(そではば)

- 肩巾(かたはば)

- 袖丈(そでたけ)

- 袖口(そでぐち)

- 袖付け(そでつけ)

- 身八ツ口(みやつくち)

- 袖丸(そでまる)

- 前巾(まえはば)

- 後巾(うしろはば)

- 抱巾(だきはば)

- 衽巾(おくみはば)

- 合褄巾(あいづまはば)

- 褄下(つました)

- 繰越(くりこし)

- 衽下がり(おくみさがり)

- 衿の付込み(えりのつけこみ)

- 剣先の縫い込み(けんさきのぬいこみ)

- 肩明き(かたあき)

「図:着物の名称」はSTUDENTS ONLYのページよりダウンロード可能です。

STUDENTS ONLY ダウンロード一覧

着物寸法 の決め方

現在標準と呼ばれている寸法の決め方を紹介します。

- 身丈:身長

- 裄:採寸による

- 袖巾

- 肩巾

- 袖丈:1尺3寸

- 袖口:6寸

- 袖付け:6寸

- 身八ツ口:4寸

- 袖丸:5分

- 前巾:体型による

- 後巾:体型による

- 抱巾:前巾と同寸、もしくは、-3分

- 衽巾:4寸

- 合褄巾:3寸7分、もしくは、衽巾と同寸

- 褄下:身丈の半分

- 繰越:7分

- 衽下がり:肩山から6寸

- 衿付込み:3分

- 剣先縫い込み:2寸

- 肩明き:2寸3分

・寸法は、女物の着物寸法です。

・全て指定が無い場合の寸法です。

・体型により、寸法は変動します。

・長襦袢との兼ね合いは無視します。

注目したい 着物寸法

- 抱巾(だきはば)

- 合褄巾(あいづまはば)

- 衿付込み(えりつけこみ)

- 肩明き(かたあき)

この4つの寸法は、

- 地域性

- 呉服屋さんの方針

- 仕立て屋さんがどこで修業してきたのか

によって変わります。

どのような違いがあるのか、 詳しく見ていきましょう。

抱巾(だきはば)

〇抱き巾をつける場合

基本は、【前巾-3分】です。

注意したいことは、 ここでいう「前巾」は、裾の巾ではなく、

褄下あたりの巾であることです。

裾での巾と褄下あたりでの巾が、同寸ではない場合もあります

〇抱巾を付けない場合

「抱巾通し(とおし)」と言い、裾から剣先まで同じ巾で仕立てます。

合褄巾(あいづまはば)

〇合褄巾を付ける場合

基本は、【衽巾-3分】です。

〇合褄巾をつけない場合

「合褄巾通し(とおし)」と言い、衽巾は、裾から褄下丈まで同寸になります。

衿付込み(えりつけこみ)

大きく別けて、3分の場合と5分の場合があります。

肩明きの切り方によって変わる場合が多いです。

肩明き

直線で切るのか、カーブで切るのか。

カーブで切る場合、どのくらいの丸みで切るのかも、

呉服屋さんによって、仕立て屋さんによって、変わってきます。

まとめ

注目したい4つの寸法は

地域によって、呉服屋さんによって、仕立て屋さんによって、

少しずつ微妙に寸法が違います。

この微妙な違いが、着姿や着心地に影響してくる、

と考えています。

どのような体型の方に、どのような寸法をご提供するのか、

まずは、自分の身体で試し、「着姿と寸法」について

突き詰めていきたいと思います。

関連記事

-

寸法について

寸法について

長襦袢寸法【基本】 竪衿 とは

長襦袢には、着物で言う衽になる部分の布を「 竪衿 (たてえり・たちえり) 」と呼んでいます。ここでは、竪衿とは何か、竪衿の基本寸法とは何か、なぜ衽と呼ばないのかなど、解説していきたいと思います。 竪衿 とは 着物で言う「 […] -

寸法について

寸法について

基本の形はコレ!グレー格子の 長襦袢 を仕立てました。

今年のテーマは「 長襦袢 」今回は、ムガシルクの着物に合わせて基本の形で長襦袢を仕立てました。長襦袢を仕立てる時に重要なことは、“どの着物に合わせて長襦袢を作るのか”を決めることです。長襦袢の寸法は、合わせる着物と長襦袢 […] -

寸法について

寸法について

羽織の寸法 を決めるために必要なこと。

羽織の寸法 を決めるためには、着物の寸法が必要ですがその中でも特に大切だと思うことをまとめました。 ①着物の寸法が決まっていること。 一番重要なことは、着物の寸法が決まっていること。これが決まっていないと羽織の寸法が決ま […]